- 断熱等級って何?基準や表を見てもよくわからない

- 断熱等級4、5、6、7の違いは?どれを選べばいいの?

- 断熱等級6は冬に寒くないの?費用はどれくらい?

実は、住宅の断熱等級選びは将来の快適さとお金の節約を左右する重要な決断です。断熱等級6は初期費用と快適性・省エネ性のバランスが取れた、多くの方におすすめできる選択肢なのです。

なぜなら、断熱等級6の住宅は冬でも室温が13℃以上を維持でき、断熱等級4と比べて約30%もの省エネ効果があるからです。UA値(外皮平均熱貫流率)の基準も厳しくなり、長期的に見ると光熱費の大幅な削減につながります。

- 断熱等級の基準と各等級の違いがわかる表

- 断熱等級の調べ方と確認方法

- 断熱等級4から7までの特徴と性能比較

- 断熱等級6にするための方法と費用

- 断熱等級7を採用しているハウスメーカー

- 地域別に見る最適な断熱等級の選び方

この記事を読むと、あなたの住まいに最適な断熱等級がわかり、快適な住環境と省エネを両立させる選択ができるようになります。断熱等級の知識を身につければ、住宅購入やリフォームの際に後悔しない選択ができるでしょう。

りけお

りけおさあ、あなたの住まいに最適な断熱等級を見つけるために、詳しく見ていきましょう。

断熱等級とは?基準や表から徹底解説

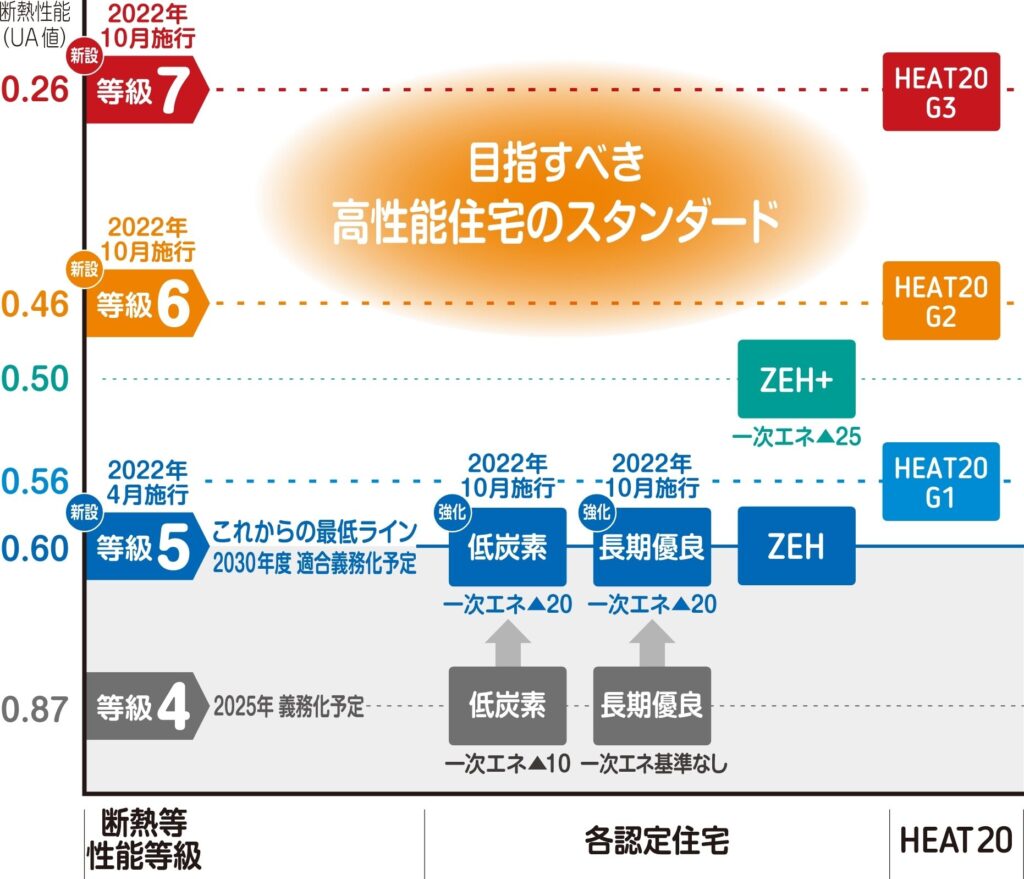

住宅の断熱性能を示す指標として「断熱等級」があります。この等級は住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められており、数字が大きいほど断熱性能が高いことを表します。2022年に新しい等級が追加され、現在は7段階評価になっています。

- 断熱等級の基準とは何か

- 断熱等級の表で各等級を比較

- 断熱等級の調べ方と確認方法

- UA値とは何か?断熱性能の指標を解説

- 断熱等級4の特徴と性能

- 断熱等級5のメリットとデメリット

- 断熱等級6の特徴と費用対効果

断熱等級の基準とは何か

- UA値(外皮平均熱貫流率)

- ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)

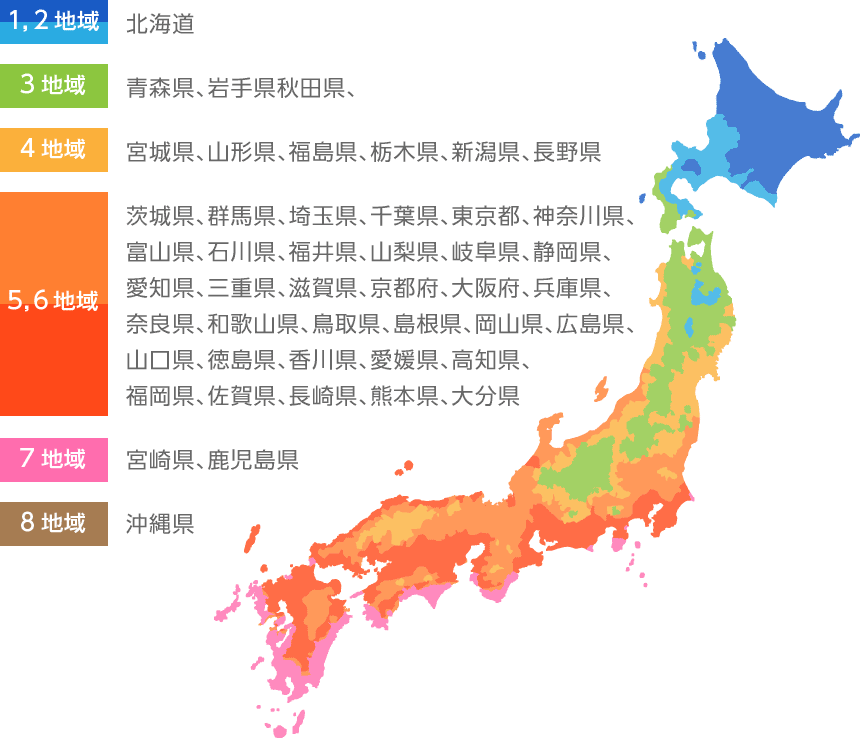

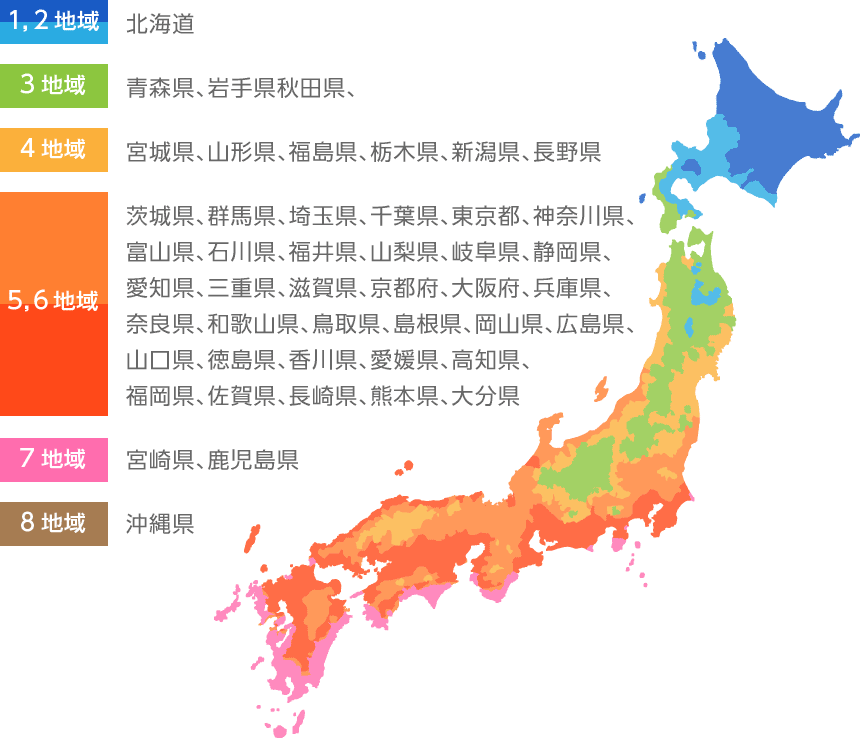

- 地域区分(1~8地域)

断熱等級は、住宅の断熱性能を評価するための国の基準です。正式名称は「断熱等性能等級」といい、住宅の断熱性だけでなく省エネ性能も含めて評価します。断熱等級は数字が大きくなるほど断熱性能が高くなります。

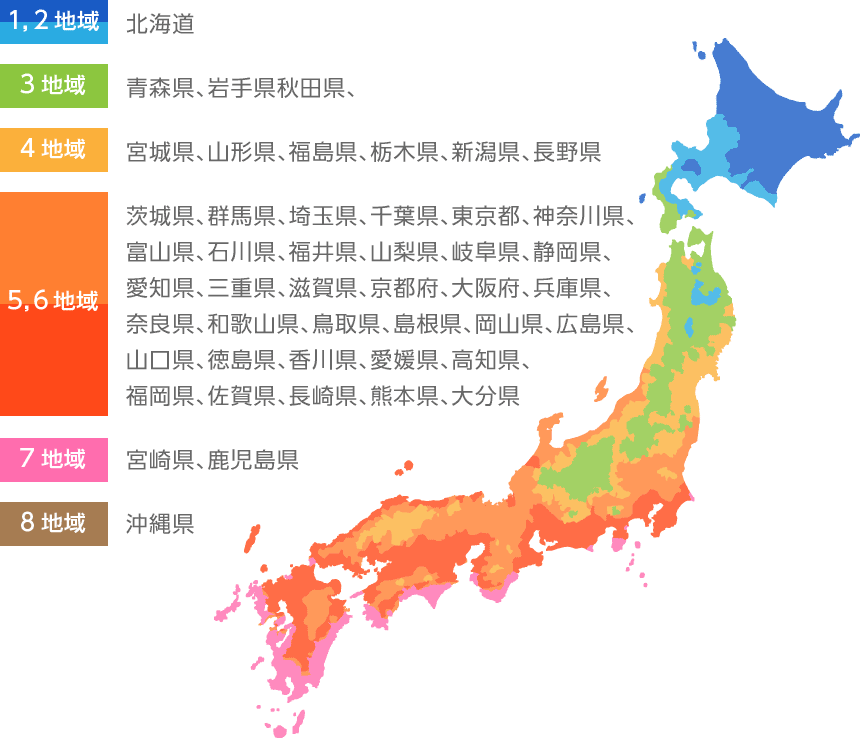

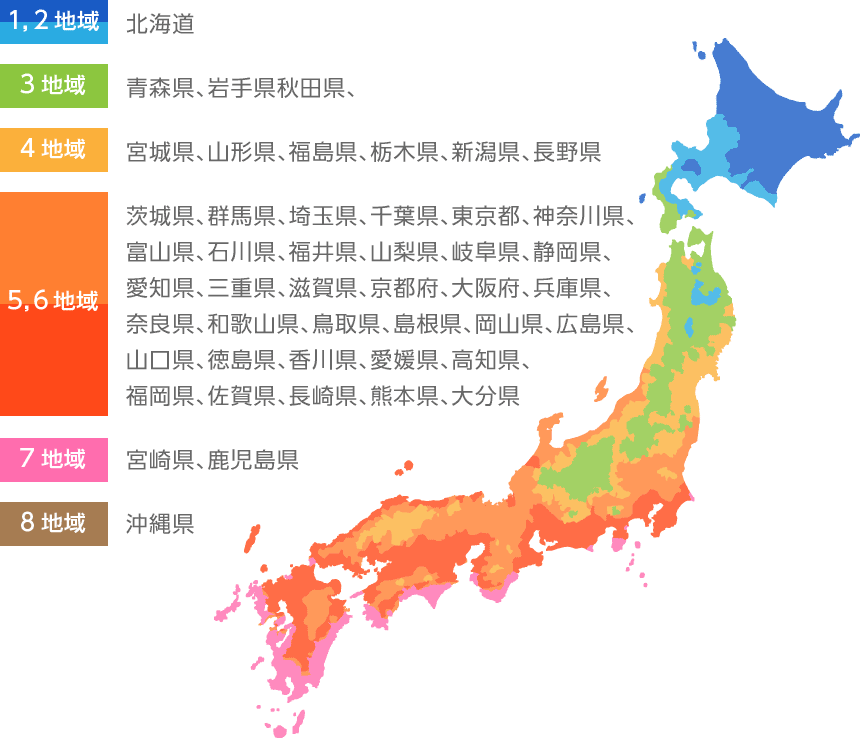

日本は気候の違いにより1~8の地域に区分されており、それぞれの地域ごとに満たすべき基準値が定められています。寒冷地ほど厳しい基準値が設定されているのが特徴です。

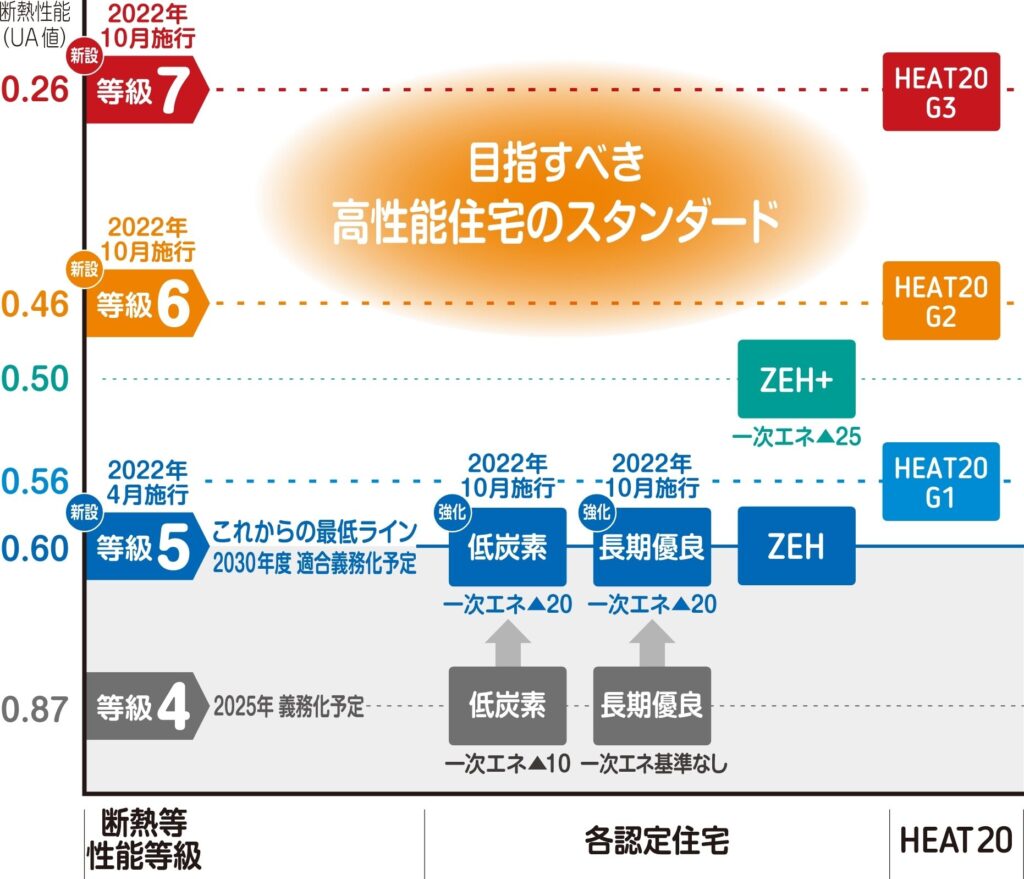

2022年3月までは断熱等級4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、同年10月には等級6と7が新設されました。2025年以降に新築する住宅では断熱等級4以上、2030年には等級5以上の義務化が決まっています。

断熱等級の表で各等級を比較

| 断熱等級 | 断熱性能 | 概要 |

|---|---|---|

| 等級7 | 最高 | HEAT20 G3レベル |

| 等級6 | 高 | HEAT20 G2レベル |

| 等級5 | 中高 | ZEH水準 |

| 等級4 | 中 | 平成11年次世代省エネ基準 |

| 等級3 | 中低 | 平成4年新省エネ基準 |

| 等級2 | 低 | 昭和55年旧省エネ基準 |

| 等級1 | 最低 | 昭和55年基準未満(無断熱) |

断熱等級の違いは、住宅の快適性や省エネ性に大きく影響します。等級1は基本的に無断熱の状態で、冬はかなり寒く、夏は非常に暑い環境になります。

等級4は2022年3月までの最高等級でしたが、現在の基準では中程度の性能と位置づけられています。等級5はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の断熱性能を持ち、等級6と7はさらに高い断熱性能を実現します。

断熱等級6と7はHEAT20という民間団体が推奨する高断熱住宅の基準に相当し、冬でも室内温度が13℃以上(寒冷地では15℃以上)を保つことができます。

断熱等級の調べ方と確認方法

- 新築住宅:住宅会社や建築士に確認

- 建売・中古住宅:設計住宅性能評価書や建設住宅性能評価書で確認

- 築年数からの推測:建築年代で大まかに判断

新築の注文住宅の場合は、住宅会社や建築士に直接問い合わせるのが確実です。300㎡未満のすべての住宅には、省エネ基準(断熱等級4)に適合しているかどうかの説明が義務付けられています。

建売や中古物件の場合は、不動産会社などに相談して「設計住宅性能評価書」または「建設住宅性能評価書」を取り寄せることで確認できます。これらの書類には断熱等級が明記されています。

築年数からも大まかに断熱等級を推測することができます。1991年以前は等級2以下、1992年~1999年は等級3、2000年以降は等級4が目安となります。ただし、リフォームによって断熱性能が向上している場合もあるため、正確な情報は専門家に確認することをおすすめします。

UA値とは何か?断熱性能の指標を解説

- 外皮平均熱貫流率の略称

- 数値が小さいほど断熱性能が高い

- 地域区分によって基準値が異なる

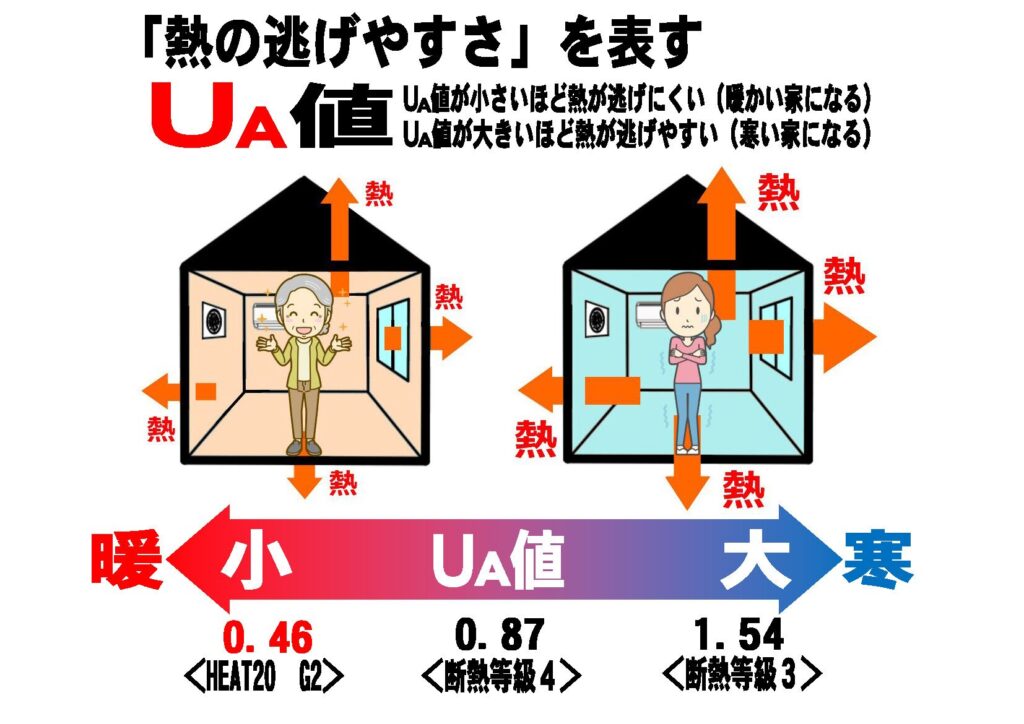

UA値(ユーエー値)とは、外皮平均熱貫流率のことで、住宅の断熱性能を表す重要な指標です。外気に触れる住宅の壁や屋根、窓などから室内の熱がどのくらい外へ逃げやすいかを数値化したものです。

UA値は数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。計算方法としては、外気に接する部分(屋根・壁・窓・ドア・基礎など)から外へ逃げる総熱量を、外皮の総面積で割って求めます。

断熱等級を決めるのは、このUA値と、冷房期において家にどのくらいの日射熱が入るかを表す「ηAC(イータ・エー・シー)値」の2つです。UA値は地域区分によって基準値が異なり、寒冷地ほど厳しい(小さい)値が求められます。例えば、東京などの6地域では断熱等級5のUA値は0.6ですが、より寒い地域ではさらに小さい値が必要になります。

断熱等級4の特徴と性能

- 平成11年次世代省エネ基準レベル

- 2025年から新築住宅の最低基準に

- アルミサッシ+ペアガラスでも達成可能

断熱等級4は、平成11年に定められた次世代省エネ基準に相当する断熱性能です。2022年3月までは最高等級でしたが、現在は中程度の性能と位置づけられています。2025年4月からは、すべての新築住宅に対して断熱等級4以上の性能が最低基準として義務化される予定です。

この等級は、フラット35などの住宅ローンを利用する際の最低基準にもなっており、現在の住宅市場ではスタンダードな性能といえます。しかし、「アルミサッシ+ペアガラス」という比較的低い窓性能でも達成できてしまうレベルであり、本格的な高断熱住宅とは言い難い面もあります。

断熱等級4の住宅では、冬場の室温が8℃程度まで下がることがあり、快適性の面ではまだ改善の余地があります。断熱等級4は最低限の基準であり、より快適な住環境を求めるなら、等級5以上を検討することをおすすめします。

断熱等級5のメリットとデメリット

- メリット

- ZEH水準の断熱性能

- 2030年の義務化に先駆けた対応

- 光熱費の削減効果

- デメリット

- 等級4と比べて建築コストが上昇

- デザイン面での制約が増える可能性

断熱等級5は、2022年4月に新設された等級で、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準の断熱性能を持ちます。2030年には断熱等級5以上が新築住宅の最低基準になる予定であり、将来を見据えた住宅づくりには重要な基準です。

メリットとしては、高い断熱性能による快適な室内環境と光熱費の削減効果が挙げられます。冷暖房の効率が良くなるため、エネルギー消費量を抑えることができ、環境にも家計にも優しい住まいを実現できます。

一方でデメリットとしては、等級4と比較して建築コストが上昇することが挙げられます。高性能な断熱材や窓の採用が必要になるため、初期投資が増えます。断熱性能を高めるには費用がかかりますが、長期的な光熱費削減と快適性向上というメリットを考慮すると、十分な投資価値があります。

断熱等級6の特徴と費用対効果

- HEAT20 G2レベルの高断熱性能

- 冬でも室温が13℃以上を維持

- 年間約67,000円の光熱費削減効果

断熱等級6は2022年10月に新設された等級で、民間団体HEAT20が推奨するG2グレードに相当する高い断熱性能を持ちます。断熱等級6の住宅では、冬に暖房をつけていなくても室内の体感温度が13℃(寒冷地では15℃)を下回ることがほとんどありません。

この高い断熱性能により、家全体の温度差が少なくなり、ヒートショックのリスクを大幅に減らすことができます。廊下やトイレなど暖房をつけない空間でもリビングと大きな温度差が生じにくくなるため、特に高齢者にとって安全で快適な住環境を実現できます。

費用対効果の面では、断熱等級4の住宅と比べて、年間約67,000円(月々約5,600円)の光熱費削減が期待できます。初期コストは高くなりますが、光熱費の削減効果と快適性の向上を考えると、長期的には非常に優れた投資といえるでしょう。近年の光熱費高騰を考えると、将来的な家計への備えとしても心強い性能です。

断熱等級の選び方とおすすめの等級6

住宅の断熱性能を選ぶ際、コストと効果のバランスが重要です。断熱等級6は、初期投資と快適性・省エネ性のバランスが取れた選択肢として注目されています。断熱等級4と比べて約30%の省エネ効果があり、長期的な視点で見ると費用対効果の高い選択といえるでしょう。

- 断熱等級6にするための方法と費用

- 断熱等級6は冬に寒い?実際の居住感

- 断熱等級7の特徴と高性能住宅の実態

- 断熱等級7を採用しているハウスメーカー

- 断熱等級6と7の比較とコスパ

- 地域別に見る最適な断熱等級の選び方

- 断熱等級を上げるリフォームの方法

断熱等級6にするための方法と費用

- 高性能な断熱材の使用(壁:高性能36×105mm)

- 高性能窓の採用(複層ガラス 片側Low-E 樹脂スペーサー)

- 気密性の確保(C値1.0以下)

断熱等級6の住宅を建てるには、適切な断熱材と窓の選択が重要です。壁の断熱材として高性能グラスウール36×105mmを使用する場合、坪あたり約1万円の費用が目安となります。断熱等級6の窓には、複層ガラスで片側Low-Eの樹脂スペーサーを使用したものが適しており、1か所あたり約12万円からの費用がかかります。

断熱等級6はHEAT20のG2グレードに相当し、外皮平均熱貫流率(UA値)の基準は地域によって異なります。例えば東京などの6地域では0.46以下が求められます。断熱等級6の住宅は、断熱等級4と比べて暖冷房にかかる一次エネルギー消費量を約30%削減できる性能を持っています。

初期費用は断熱等級4と比べて高くなりますが、光熱費の削減効果や快適性の向上を考えると、長期的には優れた投資といえるでしょう。

断熱等級6は冬に寒い?実際の居住感

- 暖房なしでも室温が13℃以上(寒冷地では15℃以上)を維持

- 室内の温度差が少なく、ヒートショックのリスクが低減

- 結露の発生が抑えられ、カビの心配も軽減

断熱等級6の住宅は、冬に暖房をつけていなくても室内の体感温度が13℃(寒冷地の1・2地域では15℃)を下回ることがほとんどありません。暖房を切って就寝しても朝起きたときの室温が一桁台まで冷え込むことがなく、快適な睡眠環境を維持できます。

廊下やトイレなど暖房をつけない空間でもリビングと大きな温度差が生じにくくなるため、ヒートショックのリスクが大幅に減少します。温度差が少ないということは、窓や壁に結露も発生しにくく、カビの心配も軽減できます。

断熱等級6の住宅では、少しの暖房で室内全体が心地よい温度に保たれるため、真冬でも必要最小限の暖房で暖かく過ごせます。夏も同様に控えめの冷房で涼しく過ごせるため、一年を通して快適な住環境を実現できるでしょう。

断熱等級7の特徴と高性能住宅の実態

- HEAT20 G3レベルの最高断熱性能

- 冬の室温が寒冷地で16℃、その他の地域で15℃を下回らない

- 断熱等級4と比べてエネルギー消費量を40%以上削減

断熱等級7は2022年10月に新設された最高等級で、民間団体HEAT20が推奨するG3グレードに相当する最高レベルの断熱性能を持ちます。断熱等級7の住宅では、冬に暖房をつけていなくても室内の体感温度が寒冷地の1・2・7地域で16℃、その他の地域では15℃を下回ることがほとんどありません。

東京の5月の最低気温が15度前後という点を踏まえると、かなり暖かい環境といえます。断熱等級7の住宅は、断熱等級4の住宅と比べてエネルギー消費量を40%以上削減できるため、光熱費の大幅な削減が期待できます。

断熱等級7の住宅は、UA値(外皮平均熱貫流率)の基準値が非常に厳しく、例えば6地域では0.26以下という高い性能が求められます。この性能を達成するためには、高性能な断熱材や窓の採用が必須となり、初期コストは高くなりますが、住み続けてからのランニングコストを大幅に抑えられる点が魅力です。

断熱等級7を採用しているハウスメーカー

- 住友林業:自然素材と断熱性能のバランスが特徴

- 積水ハウス:独自の断熱技術と設備を活用

- ヘーベルハウス:高気密・高断熱を追求

- ヤマト住建:エネージュG3で断熱等級7に対応

- 住友不動産:2×6工法で断熱性を高めた「断熱等級7の家」

断熱等級7に対応したハウスメーカーは、高性能住宅を専門とする企業が多いです。住友林業は木材を活用した自然素材と断熱性能のバランスが取れた住宅を提供しており、高い技術力で断熱等級7を実現しています。

積水ハウスは独自の断熱技術と設備を活かし、寒冷地から温暖地まで幅広い地域に対応した断熱等級7の住宅を提供しています。ヘーベルハウスは高気密・高断熱を追求し、断熱等級7基準の住宅を安定した品質で提供しています。

ヤマト住建からは断熱等級7に対応する「エネージュG3」が発売されています。住友不動産は2024年2月に「断熱等級7の家」を発表し、2×6工法を採用して断熱性を高めています。2×6工法は木の柱と壁で家を組み立てる木造枠組壁工法の一種で、2×4工法よりも構造材のサイズが大きいため、壁が1.5倍厚くなり、多くの断熱材を詰めることができます。

断熱等級6と7の比較とコスパ

| 項目 | 断熱等級6 | 断熱等級7 |

|---|---|---|

| 断熱材 | 高性能36×105mm | 高性能36×105mm + 付加高性能36×105mm×2 |

| 断熱材費用 | 約1万円/坪 | 約3〜4万円/坪 |

| 窓 | 複層ガラス 片側Low-E 樹脂スペーサー | トリプルガラス内外Low-E |

| 窓費用 | 約12万円〜/ヶ所 | 約20万円〜/ヶ所 |

| 省エネ効果 | 断熱等級4比で約30%減 | 断熱等級4比で約40%減 |

| 冬の室温 | 13℃以上(寒冷地15℃以上) | 15℃以上(寒冷地16℃以上) |

断熱等級6と7では、使用する断熱材や窓の仕様に大きな違いがあります。断熱等級7は断熱等級6と比較して初期コストが大幅に高くなりますが、省エネ性能は約15%ほど高くなります。例えば、6地域の場合、年間消費エネルギー量は断熱等級6で約67,066MJ、断熱等級7で約65,138MJとなり、年間電気代の差は数千円程度です。

コストパフォーマンスの面では、断熱等級6の方が優れているという意見が多いです。断熱等級4の家と断熱等級6の家の電気代の差額が年間20~40万円あるのに対し、断熱等級6と7の差は比較的小さいためです。断熱等級6は初期投資と快適性・省エネ性のバランスが取れた、コストパフォーマンスの高い選択肢といえるでしょう。

ただし、契約する電気会社やプラン、日常生活における電気使用量はご家庭によって大きく差があるため、年間数万円単位で電気代が変わる可能性もあります。長期的な視点で考えると、断熱等級6が多くの方におすすめできる基準です。

地域別に見る最適な断熱等級の選び方

- 寒冷地(地域1~3):断熱等級5以上、できれば等級6~7が望ましい

- 温暖地(地域4~6):断熱等級4~5を基本に、快適性を求めるなら等級6

- 南方地域(地域7~8):断熱だけでなく、日射遮蔽や換気も重要

日本は北海道から沖縄まで気候がさまざまなため、全国一律の断熱性能基準では適切ではありません。国土交通省は日本全国を8つの地域区分に分け、それぞれの気候条件に合わせた断熱性能基準値を設けています。例えば、関東(地域5)でUA値が0.87であれば、「断熱等級4」となります。

寒冷地(地域1~3)では、冬の暖房負荷を大幅に減らすことが重要です。厚い断熱材や高性能窓などを用い、できる限り熱が逃げない住宅づくりが求められます。等級5以上、場合によっては等級6~7レベルの断熱を検討することが多いです。

温暖地(地域4~6)では、一年を通して比較的過ごしやすい気候ですが、夏の蒸し暑さへの対応も必要です。日射をコントロールしたり(遮熱ガラス、庇や軒での日射対策)、適度に断熱・気密を確保したりすることがポイントです。等級4~5を基本として、さらに改善したい場合は上位等級も視野に入ります。

断熱等級を上げるリフォームの方法

- 壁の断熱リフォーム:内側に断熱材を敷き詰める方法と外側から施工する方法

- 窓の断熱リフォーム:複層ガラスへの交換や内窓の設置

- 天井・屋根の断熱リフォーム:天井裏に断熱材を敷き詰める

- 床の断熱リフォーム:床下に断熱材を設置

既存住宅の断熱性能を高めるリフォームは、快適性の向上や光熱費の削減に効果的です。壁の断熱リフォームには、「内側に断熱材を敷き詰める方法」と「外側の壁に断熱塗料を塗るまたは骨組みの間に断熱材を貼って施工する方法」があります。内側からの断熱は比較的費用が抑えられますが、室内が狭くなる点がデメリットです。

窓の断熱リフォームは、単板ガラスから複層ガラスへの交換や、既存の窓に内窓を設置する方法があります。窓は熱の出入りが多い部分なので、断熱効果が高く、比較的費用対効果の高いリフォームといえます。

天井や屋根の断熱リフォームは、天井裏に断熱材を敷き詰めることで実現できます。熱は上昇する性質があるため、天井の断熱は冬場の暖房効率を高める効果が大きいです。床の断熱リフォームは、床下に断熱材を設置することで、冷気の侵入を防ぎ、床からの冷えを軽減できます。

まとめ|断熱等級の選び方と快適な住まいづくり

断熱等級6は初期コストと省エネ効果のバランスが取れた、多くの方におすすめできる選択肢です。断熱等級4と比べて約30%の省エネ効果があり、冬でも室温が13℃以上を維持できる快適な住環境を実現できます。

- 地域の気候に合わせた等級選択が重要

- 初期コストだけでなく長期的な光熱費削減効果も考慮する

- 窓や断熱材の性能が断熱等級を大きく左右する

断熱等級7はさらに高い断熱性能を持ちますが、初期コストが大幅に上がる割に省エネ効果の差は比較的小さいため、コストパフォーマンスを重視するなら断熱等級6が適切です。断熱性能は一度決めると簡単に変更できないため、将来を見据えた選択をすることが大切です。

あなたの住まいに最適な断熱等級を選び、快適で省エネな住環境を実現しましょう。